記事詳細

紹介している商品

見事な密度のクラブハウスサンド

とある仕事で、歌詞中にコーヒーが出てくる曲をリサーチすることになった。いざ探してみると、コーヒーが歌われているものはまぁ色々あるにはあるのだが、こちらで設けた条件(単にコーヒーが出てくるだけではなく、プラスアルファの条件を設定していた)をクリアする曲というのがなかなか見つからない。

前述の「コーヒー曲」は、数曲を探し出すのに思いのほか時間がかかってしまったが、リサーチの途中で思わぬ副産物もあった。たとえば、山口百恵の「クラブサンドウィッチはいかが?」という曲。1976年のアルバム『横須賀ストーリー』に収録されているもので、阿木耀子と宇崎竜童が作詞作曲を手掛けている。バンジョーを配したオールドタイム・ジャズ風のこの曲、山口百恵の歌声は、言われなければ誰の声かわからないほどエフェクト処理が施され、楽曲に不思議でちょっとコミカルなムードを添えているのだが、歌われる歌詞のフレーズにいくつか興味深い点があった。大雑把に歌詞を要約すると、一番では、「初めてデートする人と食べるのはクラブサンドウィッチとアメリカンコーヒーに決めている」と歌われ、二番では「互いにまだ名前すら知らない、初めて好きになった人」というのが登場して、でもやっぱり「クラブサンドウィッチとアメリカンコーヒーに決めている」のだと続く。この曲で何が気になるかといえば、コーヒーではなくアメリカンコーヒー、サンドウィッチでなくクラブサンドウィッチ(=クラブハウスサンド)と限定しているところなのだが、これを考えるには1970年代中盤の日本、東京に思いを巡らせねばならない。

戦勝国たるアメリカは、いうまでもなく戦後日本に多大な影響を与えてきたが、70年代に入るあたりからアメリカの大衆的な風俗文化はより多くの人の知るところとなった。マクドナルドの一号店が銀座にできるのは1971年。1975年には『Made in U.S.A Catalog』が出版され、アメリカのリアルなユース・カルチャーがある種の憧れをもって日本の若者に迎えられた。カジュアルでライトでファストなアメリカの到来である。とはいえ、今ほどアメリカのものや文化の入手が容易でなかった時代のこと。先にも記したように、まだまだ憧れの存在として君臨していたのだ。

そうした時代に書かれた「クラブサンドウィッチはいかが?」は、初デートとアメリカ的な文化というふたつの憧れを含んだ歌である。コーヒーとサンドウィッチでは昔ながらの日本的な喫茶店になってしまう。アメリカ式のダイナーで供されるアメリカンコーヒーとクラブハウスサンドでなくてはならないのである。その点でこの曲の歌詞は、憧れという感情を軸に、非常によく練られたものであるといえるだろう。ところで、山口百恵の声はどちらかというと大人びた印象であり(当時17歳)、曲の持つ初々しさとは相容れないところがある。これは憶測の域を出ないが、こうした楽曲の世界観と大人っぽい歌声という相反する要素を、ボーカルにエフェクトをきつくかけることで、曲の方に寄せたのではないだろうか。それが見事に奏功し、この曲はフレッシュかつキュートな仕上がりである。

「70年安保の後の保守化が始まり、中核と革マルの闘争は一部で続いていくものの、学生は急激にノンポリ化し、エネルギーを失っていく」(文春オンライン2016年10月14日掲載「60年安保闘争のヒーローはその後どう生きたのか 佐野眞一著『唐牛伝 敗者の戦後漂流』鼎談書評」より)。この引用箇所は、当時の学生の変化を端的に語っているが、国民所得倍増計画を経て、人々の関心、メンタリティが政治やイデオロギーから経済へと移ったこの時代にあっては、アメリカへのアレルギーは薄れる一方で、消費の対象としてのアメリカが浮上してくる。そうして、実際に手に入れるかどうかは別として、アメリカ大衆文化は人々に確実に浸透していったのだった。

70年代当時の自分の暮らしを振り返ってみると、まだ小さかったのであまり参考にはならないが、ジーンズは当たり前のように穿いていたし、「日曜洋画劇場」などでアメリカ映画も観ていたし、ラジオからはアメリカ産の音楽も聴こえてきていた。家での食事は和洋折衷だったが、テーブルと椅子で摂った。日曜日の午前中はトーストしたパンにマヨネーズで和えたレタスやトマトなどをのせたオープンサンドやパンケーキが多かったように思う。コカ・コーラも普通に飲んでいたし、マクドナルドの一号店にも行った記憶がある。これらはとりたてて特別なものではなく、日常的な存在であった。まだ幼かったわたしは、それほどアメリカものであるということに意識的でなかったというのもあるが、裏を返せば、そんなことを考えなくともいいほどには、アメリカ文化が浸透していたといえるかもしれない。

山口百恵の歌に出てくるクラブハウスサンドと、わたしが子どもの頃に食べていたオープンサンドは、一見共通点がなさそうだが、どちらもトーストしたパンとマヨネーズを使っているところで、自分にとっては同一線上にあるものだ。好みは分かれるだろうが、トーストしたパンがマヨネーズや野菜の作用で少ししなっとなってしまうのがポイントで、カリッとしたままではいけないのである。そんなことを考えていたら、無性にクラブハウスサンドが食べたくなった。昨今はサンドウィッチ流行りで店の数も格段に増えているが、前述のようにパンがややしなっとした状態のものをいただこうとなると、できたてよりも少し時間が経って全体がなじんできた頃合いが望ましい。いくつかのめぼしい店の中から、今回は小石川にある「キノーズ・マンハッタン・ニューヨーク」にて買い求めることにした。

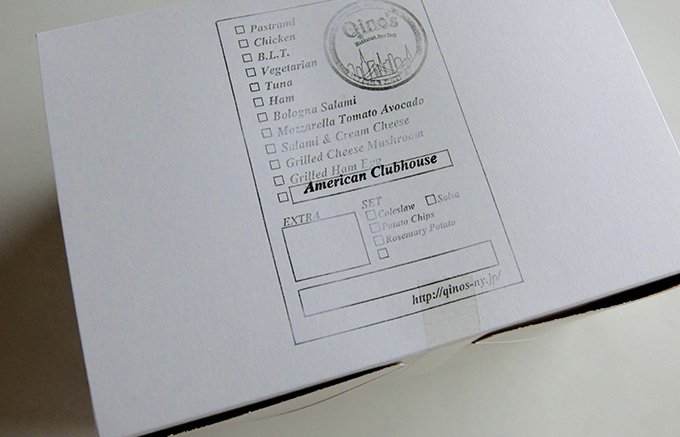

東京メトロ丸ノ内線の茗荷谷駅で下車し、春日通りを5、6分ほど歩いたところに「キノーズ・マンハッタン・ニューヨーク」はある。入り口からすべてを見渡せる広さの店内は白とネイビーブルーを基調としたもので、天井にはプロペラ型の扇風機が二基、心地よいスピードで回っている。レジカウンターで「アメリカンクラブハウス」を注文し、壁伝いに置かれている椅子に座って(店内にはイート・イン客用のテーブル席がいくつか設けられていて、壁伝いの椅子はテイクアウト客用のそれである)できあがりを待った。昼食どきをとうに過ぎた時間だったからか、思いのほか早い仕上がりだった。受け取って、寄り道せずにメトロに乗って40分ほどで帰宅し、テイクアウト用の箱をテーブルの上に置いた。

白い箱の上にはシールが貼られていて、中身がわかるようになっている。ふたを開けるとほどよくトーストされたイギリスパンが見える。オリジナルの高級十穀イギリスパンだそうで、冷めていてもパンのほの甘い香りが漂ってきた。この時点では、断面の様子はまだ確認できていない。

屋外であれば、箱からむんずと鷲掴みにしてダイナミックに頬張るのも悪くないが、自宅にて食すので皿に移す。箱入りの状態で運んできたときよりも、実物を手に取ったときにズシリとした重みを感じた。さて、皿に移していよいよサンドウィッチの顔とでもいうべき断面とのご対面である。

ご覧の通り、相当な厚みで具材の密度が高い。下から、イギリスパン、レタス、トマト、チェダーチーズ、ベーコン、イギリスパン、レタス、ゴーダチーズ、チキン、アルファルファをマヨネーズで和えたもの、イギリスパン、となっている。味付けはBBQソース、マヨネーズ、マスタードである。ホテルのティールームやクラシカルな喫茶店で出される三角形にカットされてすました顔のクラブハウスサンドとはベクトルの異なる、なんというか野趣溢れる風情だ。躊躇せずガブリといく。

トーストしてあるイギリスパンは表面こそカリッとした質感を残しているが(40分ほど経過しているのにもかかわらず!)、その下の層はマヨネーズが染みて絶妙なしなり具合。これだ。アルファルファ特有の土っぽい味わいをマヨネーズがうまく中和し、その下に連なる様々なフィリングへと実に見事なつながりをもたらしている。二種類のチーズがベーコンの塩気をマイルドに整え、トマトで爽やかさも加わり、食べていて飽きのこない味わいである。ボリュームたっぷりではあるが、ふた切れを見事に完食してしまった。

「現在があるから記憶があるのではなく、むしろ記憶があるから現在があるのであり、記憶は現在に先行している」と澁澤龍彦はいうが(『太陽王と月の王』所収「望遠鏡をさかさまに 『記憶の遠近法』について」)、確かに幼少時のオープンサンドの記憶がなければ、この少し時間が経ったクラブハウスサンドの絶妙な食感の喜びには与れない。記憶がいまを先取りして、観念としての味わいを、食感を立ち上らせるのである。だからこそ、このクラブハウスサンドは、わたしにとってかけがえのないものとなったのだ。

ところで、わたしの好みはこれまで述べてきたようなものだが、先にも少し触れたように「キノーズ・マンハッタン・ニューヨーク」にはイート・イン・スペースがあるので、できたてをいただきたいという方にはこちらをおすすめしたい。この店から歩いて15分ほどのところには、日本の近代植物学発祥の地といわれる小石川植物園がある。テイクアウトして、折々の植物を愛でながらガブリといくのも気持ちがよさそうだ。夏場ならビールも、といきたいところだが、園内は飲酒禁止。コーヒーで我慢しておこう。

※掲載情報は 2017/07/05 時点のものとなります。

- 6

キュレーター情報

BEAMSクリエイティブディレクター

青野賢一

セレクトショップBEAMSの社長直轄部署「ビームス創造研究所」に所属するクリエイティブディレクター。音楽部門〈BEAMS RECORDS〉のディレクターも務める。執筆、編集、選曲、展示やイベントの企画運営、大学講師など、個人のソフト力を主にクライアントワークに活かし、ファッション、音楽、アート、文学をつなぐ活動を行っている。『ミセス』(文化出版局)、『OCEANS』(インターナショナル・ラグジュアリー・メディア)、『IN THE CITY』(サンクチュアリ出版)、ウェブマガジン『TV & smile』、『Sound & Recording Magazine』ウェブなどでコラムやエッセイを連載中。