記事詳細

紹介している商品

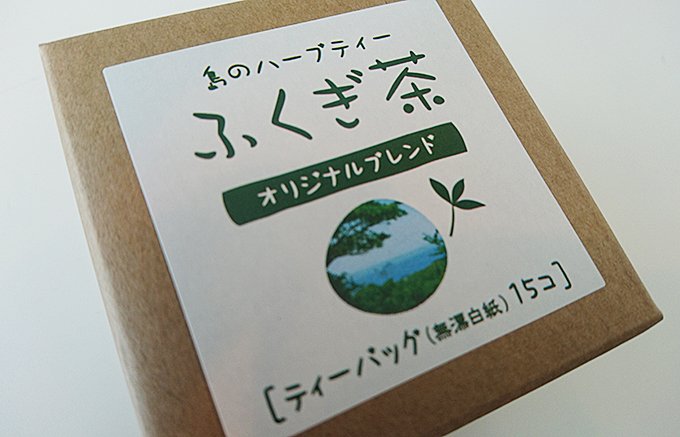

品薄状態が続いているふくぎ茶

このお茶に出会ったのは2010年のことです。初めて訪れた隠岐の島にある海士町(あまちょう)。離島ながら首都圏からのUターンやIターンがとても多く、メディアで取り上げられていることを知っている読者の方も多いかもしれません。美しい海に囲まれた海士町は観光というより、「ビジネス」に焦点を合わせた類稀な島なのです。

ふくぎ茶の「ふくぎ」というのは、クスノキ科の落葉低木樹であるクロモジの枝を粉砕したお茶です。枝は高級な爪楊枝の原料として使われており、和食店や料亭で使われています。海士では古来よりクロモジの枝を煎じて飲む風習があり、それをビジネス化したのがさくらの家なのです。

最大の特徴は、似たようなお茶が非常に少ない、ある意味オンリーワンなお茶といえることかもしれません。

ふくぎ茶は、煎じて飲むものとティーバッグに入ったものと2種類あります。共通しているのは、味わいと香りで身体の中を浄化してくれるような感じになるんですね。特に中華やこってり系の洋食をいただいた後に飲むと利尿作用があるのか、身体がすっきりとした感覚になります。

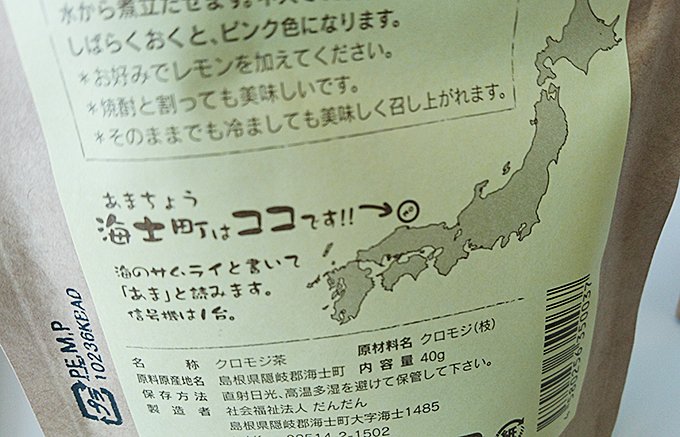

煎じて飲む煮出し用木茶タイプは、昔ながらの飲み方を楽しんでいただくためのもの。クロモジの小枝から出るコクと、ほんのりとしたスパイシーな味わい、ほんのりとしたピンク色の美しさが特徴です。

ティーバッグタイプは使い勝手もいいことから、時折楽しんでいます。クロモジの枝と葉を程よいバランスでブレンドすることで、すっきりとした味わいの中に深みのあるまろやかさを感じることができるでしょう。まさに癒しのお茶。レモングラスやミントなどハーブとブレンドしても楽しいでしょう。

人気があり品薄状態が続いていますが、ここはすぐに注文してじっくりと待ちたいものです。離島、海士町から届くふくぎ茶を飲むと青い海と豊かな自然が思い出されることでしょう。

※掲載情報は 2016/09/02 時点のものとなります。

- 4

キュレーター情報

フードビジネスデザイナー

嶋啓祐

全国の農村漁村をくまなく巡り、そこで使うホンモノの素材を探すことをライフワークにしています。ホンモノはいつも隠れています。全国の肥沃な土地で、頑固で不器用な生産者が作る「オーガニックな作品」を見つけて、料理人が少し手を加える。それが「ホンモノの料理」になります。毎月地方に足を運び、民泊に泊まり、地元の方々とのコミュニケーションを作るのが楽しみです。自然豊かな日本全体が食の宝庫です。自然、風土、生産者、素材、そして流通と料理人とその先にいる顧客。食に関わるすべての方が幸せになるような「デザイン」を仕事にしています。1963年に北海道は砂川(日本一になった美味しいお米ゆめぴりかの産地)で生まれ、18歳上京。大好物はイクラ、クレソン、納豆、ハーブ、苦手なのは天津丼などあんかけ系、豚足、焼酎。趣味は全国の神社巡りとご朱印集め。2018年より自宅料理コミュニティ「ビストロ嶋旅館」を主宰。