記事詳細

紹介している商品

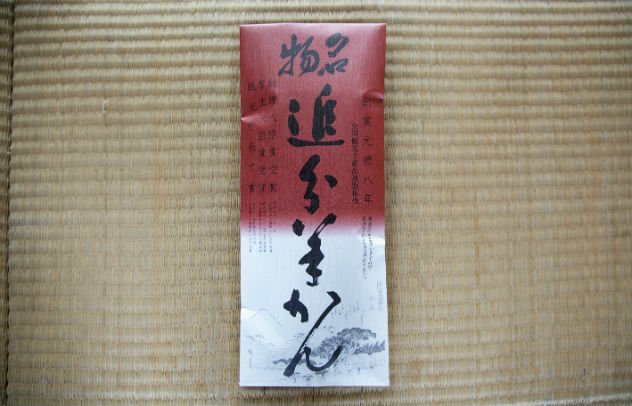

東海道・江尻宿の「追分羊かん」

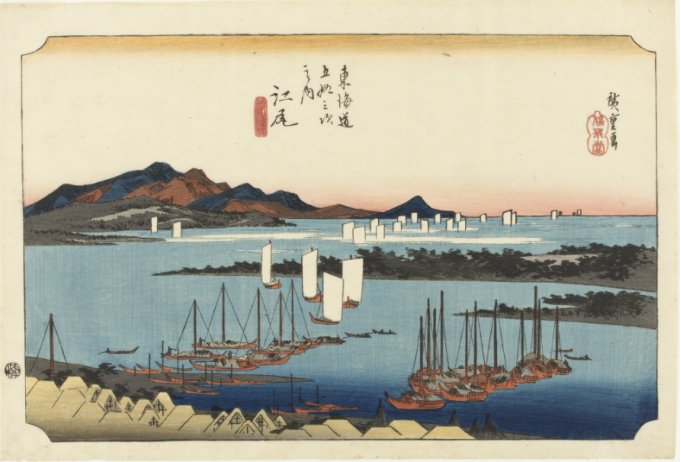

作品名:東海道五拾三次之内 江尻 三保遠望(保永堂版東海道)

絵師:歌川広重

制作年:天保四年(1833)頃

静岡市東海道広重美術館蔵

東海道を歩いていると、旧宿場町のあたりでたくさんの美味しいものに出会い

ます。ど~しても見逃せない現代の名物ともいえる数々。ちょっと寄り道してご紹介しましょう。

今回は、東海道五十三次の18 番目の宿場、江尻(えじり)宿の「追分羊かん」です。

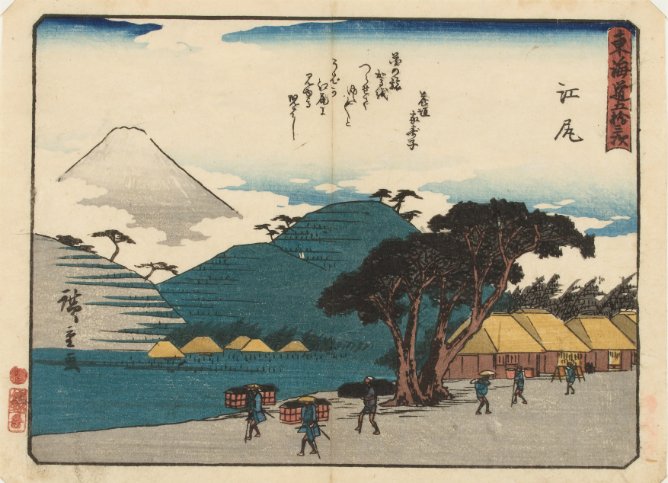

作品名:東海道五十三次 江尻(狂歌入東海道)久能追分

絵師:歌川広重

制作年:天保末年(1840-44)頃

静岡市東海道広重美術館蔵

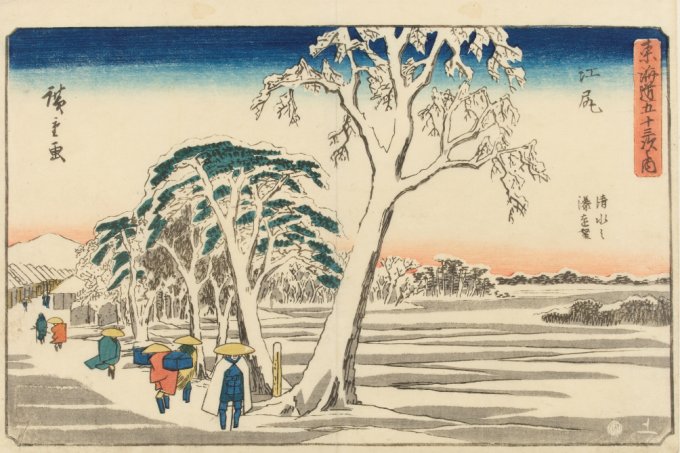

作品名:東海道五十三次之内 江尻 清水之湊遠望(行書東海道)久能追分

絵師:歌川広重

制作年:天保十四年(1833)頃

静岡市東海道広重美術館蔵

江尻宿は現在のJR清水駅周辺の商店街のあたりにありました。「江尻」とは巴川の尻(下流)のことで、巴川が作る砂洲上にできた宿場です。武田氏が江尻城、城下町も築き、江戸時代から物流などで繁栄していました。

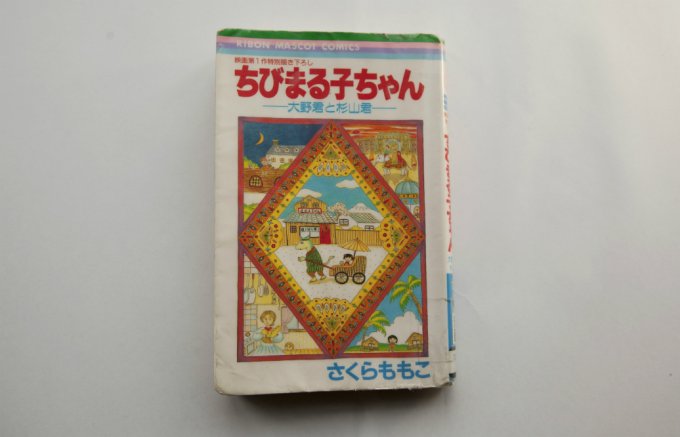

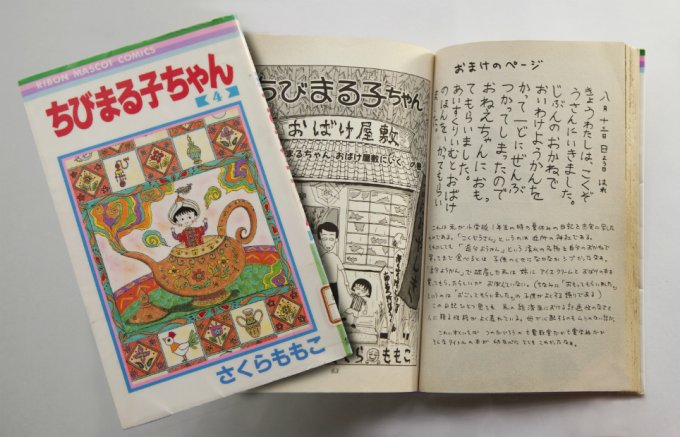

「ちびまる子ちゃん」にも登場する、銘菓「追分羊かん」

ここは、何をかくそうあの「ちびまる子ちゃん」誕生の地。70年代の清水区入江町が舞台になった「ちびまる子ちゃん」の作者、さくらももこさんはこの町で育ちました。マンガには実在するお店や人や出来事がモデルになって登場しています。さくらさんの母校、入江小学校のすぐ西にあるのが「追分羊かん」本店です。

「追分羊かん」本店

「ちびまる子ちゃん 大野君と杉山君」の表紙に描かれた「追分羊かん」のお店。

(りぼんマスコットコミックス 映画第1作特別描き下ろし「ちびまる子ちゃん 大野君と杉山君」 著者/さくらももこ ©(株)さくらプロダクション 1997 、集英社 1997年発行)

街道を行き交う人々に300年間愛されてきた羊かん

昔から変わらない「追分羊かん」のパッケージ。この「赤」にも店主のこだわりが。

「追分羊かん」は、創業元禄8年(1695年)。東海道江尻の名物として322年の歴史を誇る老舗です。

追分とは、街道の分岐点のことで、東海道と清水港の分岐点にあることからついた名前。

お店の横には「是より志三づ道(これよりしみず道)」と彫られた道しるべが建っています。

「追分羊かん」の由来は、三代将軍家光の頃、箱根の山中で当主が旅の途中で病んだ明の僧を介抱し、そのお礼として羊かんを伝授されたことから。

15代目女将・府川壽惠さんによると、江戸時代より布川家は大きな地主で砂糖を製造する元締めだったとのこと。

広大な土地には竹林もあったことから、砂糖と竹の皮で羊かんを作ることはある意味自然な流れでした。

竹の皮は抗菌性も高く日持ちがするため、旅人たちに重宝がられたそう。

そして東海道沿いの交差点(追分)という立地条件も加わり、街道を行き来する諸大名や旅人に大人気だったとか。

「追分羊かん」は、明治初期に静岡で晩年を過ごした最後の将軍・徳川慶喜公や清水の次郎長にも愛されていたことで知られています。

さくらももこさんも地元の静岡からお取り寄せしているもののひとつだとか。

最後の将軍・徳川慶喜公は、しばしばここを訪れ、ゆっくりと庭を眺めながらお茶と追分羊かんを賞味された。

1枚1枚手洗いした竹の皮に餡(あん)を包んで蒸した「蒸し羊かん」は、門外不出の昔ながらの作り方。

1本ずつ手作業で行うすごく手間がかかる作業だそう。

北海道十勝産の小豆を使用した羊かんは、もっちりとした食感とほのかに竹の皮の香がしみこんだ甘さ控えめで素朴な風味です。

ここで正しい「追分羊かん」の食べ方とは?

竹の皮の上から切って、食べる直前に皮をむくことがルール。

皮をむいた瞬間にほのかに竹の香りがしてとてもおいしく食べられます。

さくらももこさんが小学1年生の時の日記。お小遣いをはたいて「追分羊かん」を買ってしまった、というエピソード。

(りぼん マスコット コミックス「ちびまる子ちゃん」4巻 P62 「おまけのページ」より 著者/さくらももこ ©(株)さくらプロダクション 1989、集英社 1989年発行)

ちびまる子ちゃんの追分羊かん

パッケージには、まるちゃんと友蔵心の俳句付き!

そして、こちらはその追分羊かんの限定商品、ちびまる子ちゃんバージョンです!

パッケージのイラストは、原作者さくらももこさん。

清水らしい、ちびまる子ちゃんのレアなおみやげやギフトにもぴったり。

ちびまる子ちゃんの町歩きをしながら

赤いのれんの「追分羊かん」と静岡のお茶をご一緒に味わってみてはいかがでしょうか。

※掲載情報は 2017/11/04 時点のものとなります。

- 7

キュレーター情報

学芸員/栄養士

大森久美

栄養学を学んだ後、武蔵野美術大学卒業。芸術学士、学芸員資格を取得。2006年特定非営利活動法人ヘキサプロジェクトを設立。2010年より現地法人ヘキサプロジェクト・ロンドン・リミテッドディレクター。美術館のキュレーションを行うかたわら、アート/デザインのワークショップなどの教育普及や、地方で伝統の技を守り続ける職人達との商品開発にも精力的に取り組む。日本文化の奥深さを伝えることをミッションに、食とアートのスペシャリストとして日本の美意識を国内外に発信中。